【車検】ウィッシュのユーザー車検体験レポート【DIY】

目次

【車検】ウィッシュのユーザー車検体験レポート【DIY】

【状況】

今回は、ウィッシュのユーザー車検体験レポートをお送りします。

13年目のウィッシュ号の車検ですが、今回はユーザー車検で通すことにしました。ユーザー車検とは、自分で車を陸運局に持ち込んで自分で書類を書いて自分で検査ライン並び、車検に合格するという一連の作業です。

そして、車検の前か後には、法定24ヶ月点検もこなす必要がありますが、WISHのDIY整備記事でも書いてある通り主要は整備はDIYで行いました。

【車検の前の24ヶ月点検】

基本的に、整備点検記録簿にある項目こなしていきますが、FF駆動のAT車としてのウィッシュでの車検でのポイントを見ていこうと思います。

車の交換部品や劣化具合は、車の使用頻度や走行場所や経年劣化でさまざまです。雪が地方では、融雪剤を撒くので車体下部のサビやブレーキ周りのメンテがかかせなかったりするハズです。

1、エンジン周りのオイル漏れ

エンジンのオイルが漏れていると車検に通らないので点検します。タペットカバー周りやタイミングチェーンカバー周りやオイルパン周辺のオイル漏れ

■対策記事→タペットカバーパッキンの交換

滲み程度は、点検時に掃除しておけば大丈夫です。ポタポタ垂れているようなひどい滲みはアウトなので要修理です。

2、ドライブシャフトブーツや各種ブッシュの点検

基本的に、車齢が10年を超してくるFF車は、ドライブシャフトブーツが交換時期に達してくるので破れていないか中のグリスが出てきていないかを確認。WEBマスターのウィッシュは、内部のグリスが液状化したのでグリス入れ替えとブーツ交換を行っています。

■対策記事→ドライブシャフトブーツの交換

3、ショックアブソーバーのオイル漏れ

WEBマスターのウィッシュ号もショックからのオイル漏れが走行距離約7万KMあたりで出現したので交換済みです。ショックアブソーバーについては、後席をはずさないと交換できない都合上、修理工場さんにお願いしました。

4、ヘッドライトのバルブ交換(HID)

X-Sタイプの初期型ウィッシュは、ヘッドライトがHIDなのですが光量が落ちてきたのでバルブ交換しました。HIDバーナーともいいます。

■対策記事→ヘッドライトのバルブ交換

■対策記事→【ウィッシュ】ヘッドライトのウレタンクリアコーティング【DIY】

【ユーザー車検レポート】

1、予約をしよう。

車検の期限(約2週間以内)が近づいてきたら、国土交通省の車検予約サイトで自分の車の管轄の陸運局(車検場)に予約を入れます。予約を入れないと当日いきなり車検場に行ってもキャンセルがでたり予約に空きがないと車検が受けられない場合があります。車検を受けるには、午前の1番がオススメです。

午前の1番で書類を記入し検査ラインに並ぶことができれば万が一、不合格になった場合でもその日のウチに不具合箇所を手入れして修正し再度、検査ラインに並び合格することができます。

2、予約当日が来たら車検場へ

車検場へ持っていくもの

- 車検を受ける車

- 車検証

- 自賠責の証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)

- 自動車税納税証明書(継続検査用)

車検場についたら、車を駐車場に止めて窓口へ行きます。

沼津自動車検査登録事務所(車検場)へは、自動車関係のお仕事の人が大勢車検手続きへ来ています。

窓口を良く見るとユーザー車検受付とか案内とか書いてるある所へ行き、ユーザー車検の案内をお願いします。と言えば親切教えてくれました。

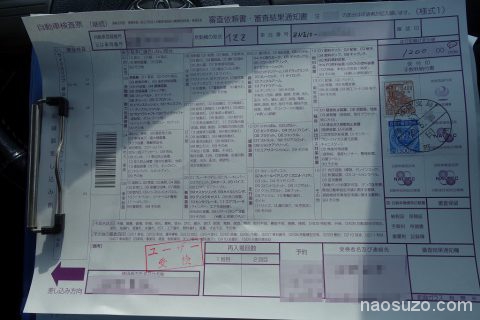

手続きの進め方の書いてある書類と自動車検査票と自動車重量税納付書と継続検査申請書を渡されます。

当日に車検場で用意するもの

- 自動車検査票

- 継続検査申請書

- 自動車重量税納付書

あとは、お隣の建物(静岡県自動車会議所)へ行きまして、

自動車重量税の印紙購入と継続用の自賠責保険に入ります。

印紙は、用紙を渡せばすぐ貼ってくれますし、自賠責は向かい側の窓口ですぐに加入できました。なお、以前の自賠責の証明書を見せる必要がありますので必ず持っていってください。書類は、透明のA4ファイルケースやバインダーを持っていくと便利です。なお、定期点検整備記録簿も購入して後検査ということで検査を進めることができます。

沼津自動車検査登録事務所に戻り、用紙に必要事項を記入していきます。

- 自動車検査票

記入台にて使用者、車台番号などをもらった案内を見ながら、車検証を見ながら書き写したりしていきます。この用紙は、車両のライン検査の時に、外観検査やサイドスリップ合格印など検査結果が記入されていきます。

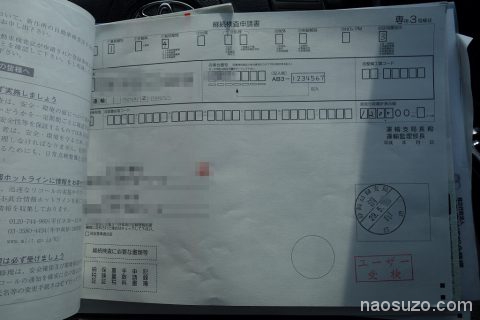

- 継続検査申請書

車検の検査申請書です。必要事項を記入していきます。注意なのは継続2年のところに4と書くところです。

記入が終わったら、書類の順番があるのでその通りに整えて受け付けBOXに投函してチェックが済めば検査ラインに並びます。

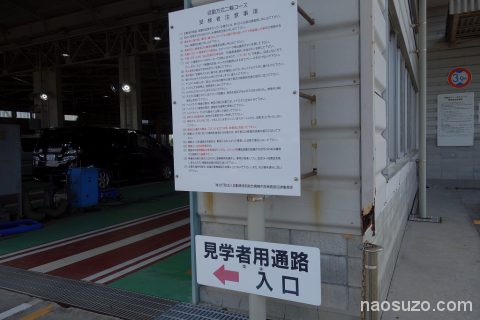

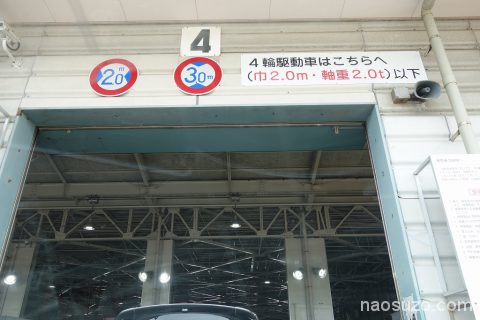

車検場の検査ラインが初めての人

ユーザー車検の方は、この見学者通路から入ってどのように検査が進むのかラインのどこにタイヤを乗せればいいのか、検査中の車の動きをじっくりみておきましょう。

内部に進むと見学者用の通路があります。

案内板が出るので指示にしたがって、車を止めたり、ブレーキを踏んだりアクセルを踏んだりします。

検査ラインに並びます。

まずは、外観検査と同一性の検査、ライトの検査、ホーンの検査などがあります。

並んでいると、検査官がやってきて、

『はい、ボンネット開けて~』から始まるので車から降りて自分でボンネットを開けて検査を進めていきます。基本的に検査官はすべて見るだけなので車の操作はすべて自分でおこないます。ワイパーの動作確認もあるので、車検場に車に洗車はしておいた方が無難です。一応、洗車はしておいたのですが、ここ数日の黄砂で窓がワイパーを動かすとすぐにざらざらになってしまいました。この辺りのライトをスモールにするだとかハイビームを点灯する、ハザードを点灯するなどはスムーズにできるようにしておきましょう。

ラインに入っていく前に、注意事項もよく読んでおきましょう。

自動方式検査機器 受験者注意事項

進行の合図がでたら検査ラインに入ります。

停止線がありますが前車についてずいずい入ってしまった方がいました。バックして元のところまで下がるように検査官に誘導されました。スムーズな検査作業の妨げになりますので慌てず指示に従って車を動かしましょう。

検査ラインのメニューは?

- 外観、同一性の検査

- サイドスリップの検査

- ブレーキの検査

- サイドブレーキの検査

- スピードメーターの検査

- ヘッドライトの光軸の検査

- 排気ガスの検査

- 下回りの検査

をこなしていきます。

■サイドスリップの検査

サイドスリップの検査は、ハンドルをまっすぐに走っているといつのまにか終わります。

簡単に言うとこの検査は、車がまっすぐに走れるかどうかを検査します。

縁石に前輪をぶつけたりタイヤをインチアップすると再調整が必要ですが、今回はWEBマスターは、そのままいじらずに合格しました。

■ブレーキの検査

電光掲示板の指示でブレーキを踏みます。ABSがゴリゴリ言いますが気にせず踏み込みましょう。踏み込みが甘いと検査に落ちます。

■サイドブレーキの検査

電光掲示板の指示でサイドブレーキを踏み込みます。(※ウィッシュの場合)

■ヘッドライトの光軸の検査

電光掲示板の指示でライトを点灯。自動で検査機器が動きライトの光軸が規定値に収まっているか検査します。右のロービームが×になりましたが、ハイビームの検査で○だったので、合格になりました。

■排気ガスの検査

排気ガスを検査します。

■下回りの検査

検査ラインで不合格を貰う可能性が大きいのがライトの光軸と下回りだと思われます。ここでは、ドライブシャフトブーツの破れやがたつきの検査やオイル漏れが漏れていないかチェックされます。

マナーとして、下回り洗浄もしておくとGOODです。

ラインを抜けた後に、スタンプを検査機器のところで打ち込み済みの自動車検査票を検査ラインの棟にある窓口に出すと最終審査され合格の判断が出れば、車検も終わりです。

あとは、再び、事務棟の窓口に書類を提出して新しい車検証を発行してもらいます。

これで、車検手続きの終了です(^o^)

検査に落ちてしまった場合は、車検場の前にテスター屋さんの看板がありますので、そちらに行って修正や調整をして再検査を受けることもできます。

今回は、ライトの光軸とサイドスリップがやや不安でしたが、なんとかWEBマスターは、1発で合格できました(^o^)

ちなみに、税金と保険を除いた継続車検の手数料って1800円でした。

かかった時間は、午前中の11時過ぎぐらいまで。